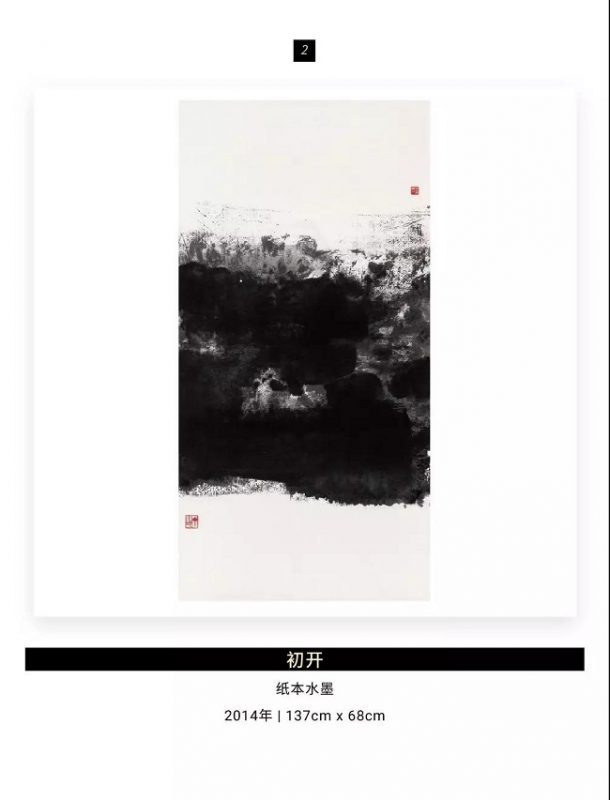

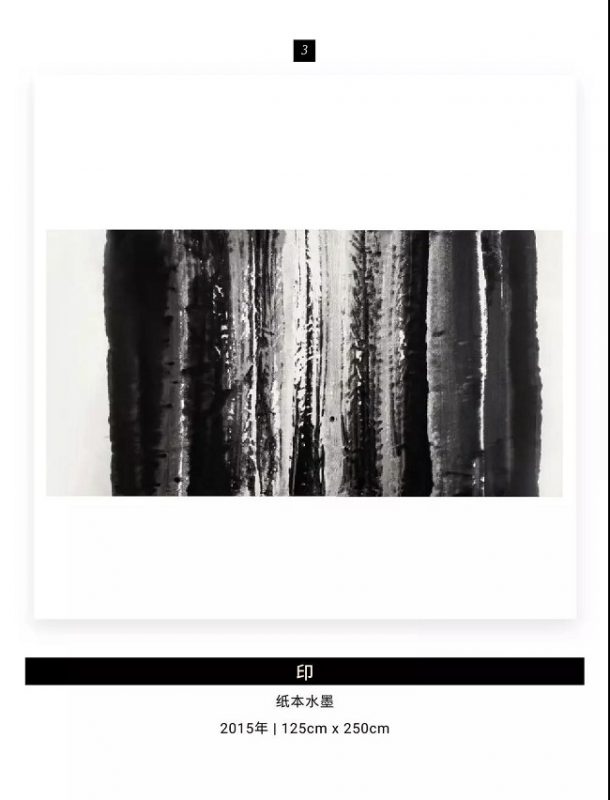

朱小地: 笔墨体量

朱小地

艺术对我来讲,意味着一条孤独的求索之路。夜深人静的时候,自己的脑力和体力几乎消耗殆尽,或者说是在自由自在的状态,我开始创作。尽量排出脑海中所有的范式,注意力集中在画面可能性的呈现中。心无旁骛,物我两忘,逃避主观预设和能动。我在水、墨、纸之间最纯粹的媒介里用不同的实验来追问艺术创作的初衷。这种自觉的空间建构对应了我的感知。

如何用水墨解除困惑,是我近年来的设问。如何表达又成为我不可耐的愿望,为此我不断地尝试。源于建筑师的专业背景,我在如何使“笔墨”得到理性表达,或者说是控制方面进行了反复探索,直至对工具改良。

首先是“笔”的实验,毛笔的使用是中西方绘画拉开距离的根本,然而在运笔过程中不可避免地会产生前重后轻、前实后虚、前大后小等现象。我尝试着改进毛笔的结构,制作出既能够饱含墨汁,又能够均匀书写的“笔”,这样的“笔”可以确保在较长距离的书写过程中保持墨迹连续性,为大尺幅作品创作奠定了基础。为适应我的绘画要求,“笔”的笔锋必须形成均匀、致密的笔触效果,我又为此改进毛笔的质地。

探索墨的特性,我最终选择了日本生产的墨汁,它的胶性比较弱,便于顺畅地运笔。

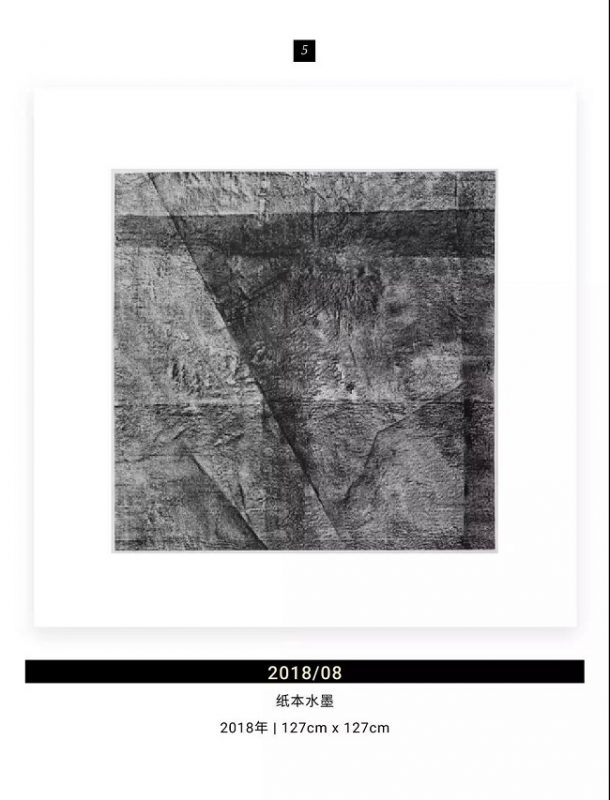

在这之后,我将中国传统绘画中对于的建筑描绘经常采用“戒尺”的画法,制造特殊的大型的戒尺,这一切举措都明确了我绘画的方法和画面的结构。

这样介绍我的绘画工具与方法的改良,并不意味着将“笔墨”固化。相反,当我逐渐改进自己的绘画方式,行笔的缓急、运笔的提按,以及方向的交错让我获得了新的自由。由此,我可以放弃对传统“笔墨”的依赖,让“笔墨”进一步在材料层面展现它的丰富性,在理性基础上创造出一种新的可能。

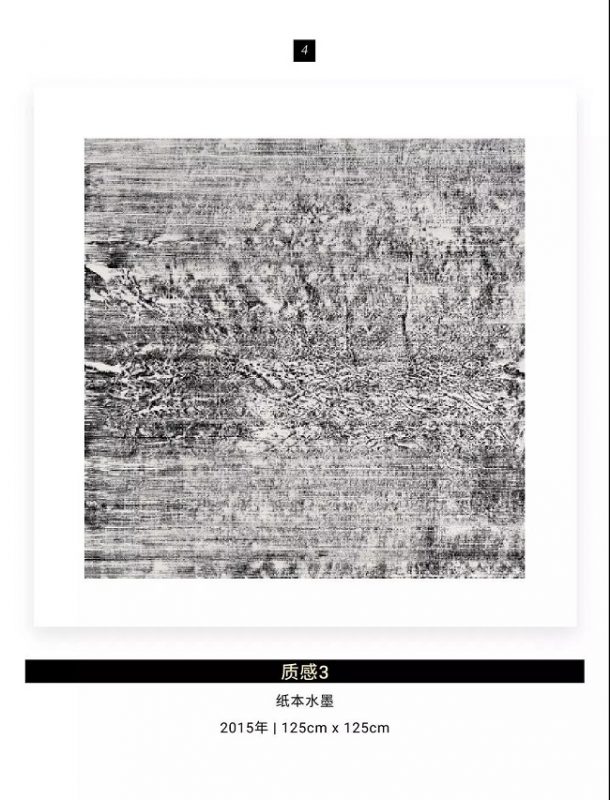

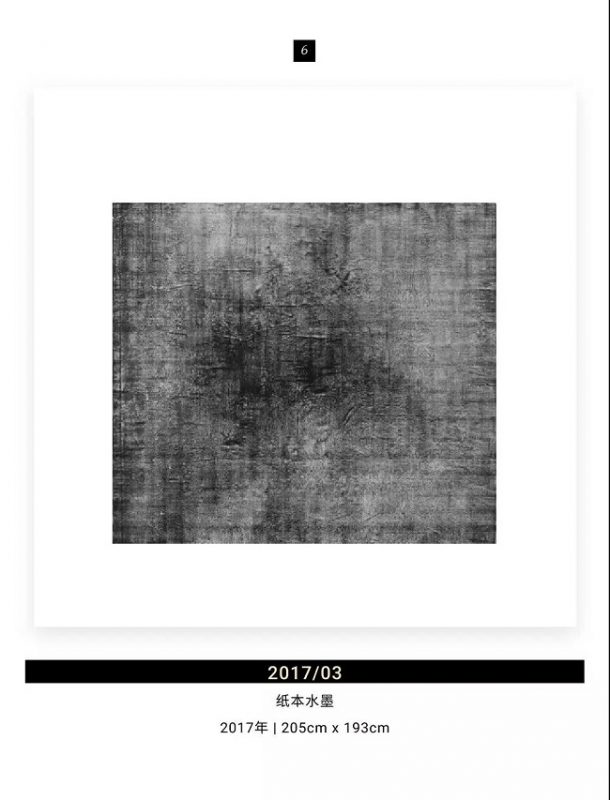

当工具改进之后,新的图像出现了,那就是宣纸的特性与质感。宣纸从制造到出厂需要多道工序,在成品的宣纸上面均会留下痕迹,因为其十分微弱,不易被发觉,一般传统绘画和书写是不会顾及的。宣纸的这些纹理基本上有五种类型:一是弧形纹理,位于宣纸的各个部位,对着光线可以看到其细致均匀,有着不同方向;二是褶皱纹理,粗燥且厚重,处于宣纸的边角部位,这对于大幅面宣纸尤为明显;三是折叠痕迹,位于宣纸的中间部位,这些纹理是通长的、笔直的;四是水印纹理,分布在宣纸的个别部位,形状很随机,可能是制作和运输过程中受潮等影响遗留下的;五是包装痕迹,是在包装运输过程中留下的印记,基本上与折叠痕迹有类似性,以上这些宣纸的纹理并不是我事先发现的,而是在笔黑纸白的砥砺中,以及痕迹细微中跃然纸上。

当然,也不能放过宣纸下面的“毡子”,因为折叠和长期使用而形成的不平和粗糙的状态均对行笔产生干预和影响,也会使画面上形成相应的印记。

因此,笔、墨、纸、毡子等材料通过我的行为产生的景象呈现出新的结构和语言。我思考着突破二维画面的限制,在垂直于画面方向进行空间和时间的探索。虽是简简单单的一笔,都可以出现多个层次,我觉得这里存在着巨大的能量,迫使我依据材料特性将其形式的可能性挖掘到底。比如一条折纸的线条,在最初被发现之后,可能就成为绘画过程中的一个重要元素。画面中的线、面、体不同纬度空间的共存与转换,因其书写方法的不同,出现浓重、结实和质感,蕴藏着时空复杂性和视觉不确定性。这恰恰和中国传统绘画中“散点式”构图有类似的效果,引导着观看的视线在画面中游走,从而将时间的维度加入画面之中,丰满了平面中不同纬度的时空转化,同时也给观看角度转换带来视幻提供了可能。

我在绘画中没有预设的造型,没有具象的内容,依靠的是潜意识。从绘画的第一笔就进入了一个发现的历程。当我站在画面上操作时,近距离目睹“象”的逐渐显现,经常会被感动,可以说我是自己作品的第一观众。随着行为的演进,不断发现已存在的、但尚未被发现的内容,挖掘发现的可能。顷刻时间与空间模糊了,生与死模糊了,真理和谬误模糊了,甚至产生幻觉,开始怀疑起肉身的存在,这一纯粹观念性的实验,是关乎环境、行动和内心的统一,是精神的意象,亦是开启心智的历程。画结束的时候,它便成就了我的此时此地。

“水墨”的世界是单调的,空寂的,甚至是宗教的。我开始意识到这种寂寞产生的情绪更具能力,它无关对应的现实,是对既定自我的颠覆。我渐渐理解“觉醒”在于“自觉”……