长篇小说《牧狼人》的狼性书写与文化隐喻

袁园

摘要:《牧狼人》的狼性书写,蕴含国民性欠缺的强悍、野性、进取精神质素,涵盖伦理、意志与情感复杂人性内涵,融合生态、历史、民族丰厚文化蕴藉,衔接断流已久的国民性叙事。小说文本由狼、男性、民族三层表意系统构成,狼性书写、男性成长与民族救亡三个叙事板块互相指涉隐喻,其叙事逻辑为自然造就狼性,狼性引导男性成长,最终塑造民族性格。狼作为承载叙事功能的核心意象,贯通狼性、人性与国民性的精神谱系,成为推动故事情节发展的叙事动力。「关鍵词/狼性;雄性;国民性;全球化;文化资源。

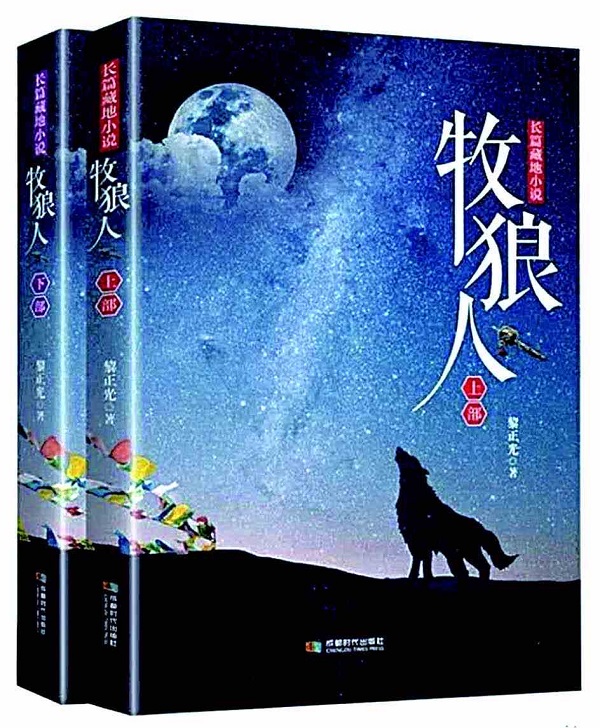

黎正光的《牧狼人》是一部寓言小说,小说文本由狼、男性、民族三层表意系统构成,既可以分开阅读也可以互相指涉,狼性书写、男性成长与民族救亡三个叙事板块,自下而上构成了小说的叙事结构。《牧狼人》的叙事策略是将狼作为承载叙事功能的核心意象,狼性贯穿小说文本成为推动故事情书发展的叙事动力,其叙事逻辑为自然造就狼性,狼性引导男性成长,最终塑造强悍的民族性格。小说围绕杀狼、祭狼、养狼、牧狼的叙事主线,设置了跌宕起伏的矛盾冲突,串联起众多人物形象,引领读者进行叙事的冒险,借助狼性表达对国民性的深刻思考。

一、狼性:兽性与人性的融合

动物题材小说的审美价值在很大程度上,取决于动物形象艺术转换的成功与否。《牧狼人》塑造了乌岗狼王这一艺术形象,作者黎正光并没有将狼简单当作动物去描写,而是将生物学范畴的狼转换为人学意义的狼,从这个角度说既是狼又不是狼,而是兽性与人性融合的狼人。如同海明威笔下的西部硬汉,杰克伦敦塑造的孤狼形象,乌岗狼王生存在环境恶劣的藏地高原,面对人类的疯狂捕杀,凭借残酷的动物本能、冷静的头脑和以及严格的纪律,成长为藏地草原统领狼群的头狼。小说对乌岗狼王细致入微的描写,字里行间散发出阴冷暴戾的气息,使之成为具有野性生命力的艺术象征。作者着力彰显狼性中的野蛮兽性,力图从中汲取传统文化人格所欠缺的尚武强悍、团结精神內涵,表达对软弱、保守、封闭国民劣根性的批判以及对国民性格重塑的期盼。小说浓墨重彩描绘狼群在青格错圣湖森林猎杀野牦牛的场景,尽管野牦牛体型硕大,但是在乌岗狼王指挥协调下,狼群锲而不舍追逐数天,等到牦牛群精疲力竭,趁机对落单牦牛展开围追堵截,将落单牦牛向冰湖上赶,冰面湿滑牦牛无法抵抗,最终被狼群猎杀。离老鹰岩不远的雪峰,扎西将狼群逼上绝路,乌岗狼王带领狼群接二连三跳下悬崖,顺着绝壁积雪滑下冰湖,面对绝境,狼群毫不退缩顽强抗争。骷髅谷狼王与扎西殊死搏斗,狼王将扎西诱骗到骷髅谷悬崖顶,料定山道狭窄无法转身,一跃而起飞跃扎西头顶,宁愿摔死也要与对手同归于尽,导致扎西因重心不稳与狼王同时摔下山谷,为了赢得胜利,狼王不惜粉身碎骨,狼性中的狡黠残忍与冷酷无情被渲染得淋漓尽致。

然而,《牧狼人》的狼性书写并没有停留在兽性本能的层面,在肯定其强悍进取的原始野性同时,进而发掘出狼性充满人性的另一面。纵观近年来众多的狼题材小说如姜戎的《狼图腾》、沈石溪的《残狼灰满》、郭雪波的《狼孩》、刺血的《狼群》、凌岚的《狼王》等,理念先行始终是无法摆脱的艺术缺失。上述作品将狼处理为宣泄理念的工具,披着狼的外衣讲述自己的故事,只注重动物的外在形象却忽略内在心理,只注重理念说教却忽视动物的人性内涵,沦为承载文化理念的干瘪符号。此外,作者对狼性的价值评判倾向于残忍嗜杀的兽性膜拜,颂扬弱肉强食的丛林法则,将动物生存的本能宣扬到极致,“暗含着的却是种历史的退化,其本质上就是倒退到弱肉强食的原始文化伦理基点上。”从根本上说,如何对狼性进行审美性的艺术转换,并且使之成为有效的现代文化资源,是狼题材小说无法绕过的的艺术难题。正是在这一点上,《牧狼人》实现了狼题材小说的审美超越,黎正光笔下的狼性在表现兽性的同时更注重凸显人性。《牧狼人》摆脱了将兽性与人性对立的写作范式,将鲜活立体的人性內涵灌注在狼性之中,拓展了狼性书写的叙事空间,丰富了文本的文化内涵,使狼摆脱了单一的动物形象,获得了内涵,使狼摆脱了单一的动物形象,获独立的主体地位与审美价值,展现出独特的艺术构思、审美转换与表现技巧。《牧狼人》塑造的乌岗狼王形象不仅有人类的心理活动,还有喜怒哀乐的情感以及严谨的逻辑思维,从而超越了工具层面升华到本体论的高度,成为具有鲜活生存体验的生命主体。这一形象既蕴含国民性欠缺的强悍、野性、进取精神质素,也涵盖伦理、意志与情感复杂人性内涵,并且融合生态、历史民族丰厚文化蕴藉,寄托着作者对国民性改造与民族文化复兴的希望。《牧狼人》将狼性书写放置在清末民初藏地文化氛围浓厚的若拉草原,小说通过天葬师尼玛老人的视角揭示出狼被兽性遮蔽的温馨人性。尼玛无意发现被兽夹困住的乌岗狼王,不忍心看到狼被饿死,把身上的牛肉给了狼王,起初狼王并不信任人类,不仅不吃食物还拒绝尼玛的救助,经过几天与狼王的接触,狼王放下了对人类的戎备。康复后的狼王不断带给尼玛捕获的猎物报恩。尼玛与狼和谐相处以及狼的知恩图报,使狼性在展现残忍嗜杀的兽性的同时更迸发出美好的人性。此外小说还塑造了喜喇活佛、约翰牧师等人物形象,他们苦心开导扎西放下仇恨,停止对狼的杀戮,使扎西逐渐认到,人类并非掌控世间万物的灵长,动物生命没有尊卑贵贱之分,狼具有与人类平等的生命价值,人类应当与狼平等相处互为依存,体现出对人类中心主义的批判,蕴含着丰厚的生态主义思想。

《牧狼人》采用人狼观照的镜像叙事,寻找人性与狼性文化逻辑的共同点,以狼性为参照映射文化病根、国民性痼疾以及精神危机,为狼性书写探索新的艺术表现方式。小说不再居高临下以人类视角俯视动物,而是深入到狼的内心世界,赋予狼人类特有的性格气质以及情感、尊严与意志,将狼从衬托人类主体地位的动物形象,转换为与主人公地位平等的小说主角。小说不乏大段大段对狼王的心理描写,比如魔鬼寨狼王围攻刀疤脸受挫的复仇心理:“我是谁?我是威震若拉草原和康巴藏地的乌岗狼王!今夜,我不咬碎你脑袋撕撕碎你肉身,我乌岗还配当狼王吗?小说通过兽性与人性融合的叙事策略,避免了对动物本能的无原则认同,将人类文明简单还原为适者生存的丛林法则。毕竟,狼的凶残兽性的艺术功能还是为人性服务,也只有与人性指涉交融才能凸显出狼性的艺术价值。小说的结局,扎西幡然醒悟悔恨不已,垒了狼冢祭拜被他杀死的狼,隐喻着人类从征服自然到敬畏自然的转变。扎西收养两只小狼崽,降服数量众多的狼群,象征着人性最终驾驭了兽性,表现出作者对美好人性的执着信念。丛林法则并不能解决文化危机,终极途径仍需依赖人类文明,通过人文关怀改变生存竞争对人性的异化,而绝非倒退到反文明反文化的动物世界。小说之所以取名为《牧狼人》,旨在让读者领悟,尽管民族精神需要原始兽性的激发,但决不能漠视伦理底线和文明准则,仅仅依靠动物野蛮本能,并不能完成改造国民性的重任。

二、雄性:男权政治文化的建构

在人物形象塑造上,《牧狼人》通过草原男性与雄性狼王的互文描写来建构以男性为主体的男权政治文化。小说尽管设置了藏族女性角色如丹珠、卓玛、桑尼等,但是着墨不多,仅起到了烘托男性形象的艺术功效。小说塑造了扎西与王成汉两位野性男人形象,他们在与狼的斗争中成长蜕变,汲取强悍进取的狼性精神,洋溢着野性的生命强力,迸发与传统儒家文化人格截然不同的雄性气质,在男性日益雌性化的当下语境凸显积极的意义。

小说开篇,扎西误以为狼捕食妻子,为了复仇,扎西疯狂屠戮狼群。在与狼的厮杀中,一次又一次的挫折与伤痛使扎西学会了野外生存与格斗技能,內心逐渐变得坚硬冷酷,最终驯服了难以驾驭的狼王,成为康巴藏地远近闻名的牧狼人。暴力、死亡与杀戮描写不仅吸引了读者的眼球,而且有效烘托了与狼共舞的野性男人形象,字里行效烘托了与狼共舞的野性男人形象,字间弥漫着强力意志、暴力抗争与坚韧生存的生命活力。小说还塑造了亡命剑客王成汉形象,盗马贼出身的王成汉路见不平拔刀相助,拯救扎西于危难之际。骷髅谷血斗狼群,老鹰岩深入匪巢,法轮寺决战铁棒喇嘛,与扎西同生共死结下深厚友谊。王成汉不仅侠肝义胆武功高强,还有救亡图存的爱国之心。他行走江湖探索救国之路,入股旺堆父子商队,结交军火商罗代办,学习大刀王五,长途远征祭奠谭嗣同,积极支持维新变法运动,最终融入到革命洪流之中。回溯当代文学的男性形象塑造,无论是文人墨客才子佳人,还是寻求光明的进步青年,抑或红色经典的革命英雄,多是受到现代文明洗礼的儒雅男性,男性形象呈现出野性的缺失。尽管莫言《红高粱》中的余占鳌、苏童《米》中的五龙、贾平凹《五魁》中的五魁等匪徒形象在一定程度上弥补了野性男人的缺失,却重在表现民间文化,与国民性改造并无紧密关联。《牧狼人》不再从地域、风俗、宗教探寻文化之根,而是将目光投向藏地草原的群日文化之根,而是将目光投向藏地草原的俍。狼性激发扎西的生命澘能与原始野性,烘托强悍有力的男性主体形象,建构抵御强权压迫的男权意识形态。《牧狼人》着力凸显野性男人的雄性气质,旨在批判柔弱、奴性、中庸的病态国民性格,,扎西与王成汉的彪悍、坚韧与野性正是疗救日益萎靡民族精神的良药。

《牧狼人》突破人类与动物的二元对立模式,通过狼与人类的互动塑造男性形象,狼王与扎西的斗争是整部小说的艺术重心。作者聚焦于草原男性的心灵史与成长史,尤其关注狼性是怎样浸润扎西的精神家园,滋养了他的内心世界,潜移默化地改变了他的性格气质、价值标准与情感趋向。乌岗狼王完成了对扎西的再启蒙,狼与人的关系不再是敌对的关系,而是父与子、师与徒的成长关系,狼取代父亲形象成为男权文化的象征意象,隐喻着传统父权文化无法为男性成长提供文化养料,只能从狼性文化寻找改造国民性的精神动力。与其他狼题材小说不同的是,在《牧狼人》的小说文本中,扎西不再是具备自我观念的唯一主体。乌岗狼王同样拥有文化人格、内在心理与思想情感,狼不再是烘托男性主人公形象的配角,而是充当精神导师的主角。扎西和王成汉从狼性汲取精神成长的文化乳汁,将狼血灌注到血脉之中,将狼性植入到精神深处,从而实现了男权政治文化的建构。小说细致入微地窥探扎西的内心世界,真实再现了从对狼的刻骨仇恨到幡然醒悟再至忏悔赎罪的心路历程。在与乌岗狼王的多次较量中,扎西从胆小怕事的康巴奴隶逐渐成长为强悍勇猛的牧狼人,性格嬗变的轨迹真实自然有迹可循,显得血肉丰满立体真实。扎西强悍进取的狼性人格并非与生俱来,而是在与狼的斗争中逐渐形成。小说开篇,扎西是曲巴头人部落的奴隶娃子,盗马人王成汉流浪江湖居无定所,他们处于被压迫的草根底层,性格懦弱蒙昧无知,被部族头人压迫而不知反抗。扎西与王成汉在捕杀狼群的斗争中,亲眼目睹若拉草原上的狼群顽强的意志、严格的纪律与合作的团队精神,使他们的内心受到强烈震撼,他们对狼度逐渐从仇恨转向质疑、理解、忏悔乃至钦佩最终王成汉魔鬼寨垒石冢祭奠狼群,扎西骷髅谷收养狼崽表示忏悔,标志着二人完成了从奴性人格到狼性人格的蜕变。作者黎正光以狼性作为切入点,揭示出以儒家文化为本位的传统文化,由于对国民性格的过度扭曲、规约与禁忌,导致中国男性的中庸、柔弱与萎靡,只有从狼性寻找原始野性生命力,才能冲破传统文化的禁锢,彻底涤荡国民的奴性意识,激发岀蓬勃的尚武精神与强力意志。

三、国民性:全球化时代民族身份的焦虑

《牧狼人》的狼性书写衔接近代以来的国民性叙事。国民性也称之为民族性,最早由晩清知识分子从日本引入,近代学者梁启超《新民说》深刻剖析了国民奴性思想的根源,大力倡导尚武、进取与冒险的民族精神,以彻底改造愚昧懦弱的国民性格。“人以恶声加我,我能以恶声返之;人以强力凌我,我能以强力抗之,此所以能排御外侮,屹然自立于群虎眈眈万鬼睒睒之场也。”经过五四文化先驱的拓展,国民性改造成为五四文学的重要表现主题。以鲁迅、陈独秀为代表的新文化旗手,大力提倡兽性以剔除数千年来沉积在民族灵魂深处的劣根性,改变封建专制文化禁锢下麻木不仁的国民性格在积贫积弱的近代屈辱史背景下,无疑有着振聋发聩的警醒意乂。鲁迅在《破恶声论》、《摩罗诗力说》等文中呼唤拜伦式的摩罗英雄的诞生并指出:“人不过是人,不再夹杂着别的东西,当然再好没有了。倘不得已,我以为还不如带些兽性。”陈独秀推崇对国民进行自兽性主义教育:“兽性之特长何谓?日,意志顽狠,善斗不屈也;曰,体魄强健,力抗自然也曰,信赖本能,不依他为活也;曰,顺性率真,不饰伪自文也。晳种之人,殖民事业遍于大地,唯此兽性故;日本称霸亚洲,唯此兽性故。”

然而,近现代文学勃兴的国民性叙事,进入当代文学却呈现出断流的缺失。毛泽东指出:“在中国封建社会里,只有这种农民的阶级斗争,农民的起义和农民的战争,,才是历史发展的真正动力。”农民阶级成为推动社会进步的先进阶级,标志着近现代文学的国民性叙事走向式微。尽管新时期的寻根文学、乡土文学、西部文学或多或少触及到国民性改造主题,但由于缺乏清晰鲜明的文化参照体系,终究无法转换为现代性精神陷入困境。新世纪随着全球化时代的到来,面对咄咄逼人的西方强势文化以及西方为中心的种族优越论,国民性改造再次凸显出强烈的价值与意义。五四国民性叙事所依托的西学东渐的文化语境与当下中西方文化激烈碰撞有着惊人的相似,在西方文化霸权无孔不入的二十一世纪,如何重建国民自信是当下文学无法回避的焦点。国民性改造的再度勃兴,正是后殖民主义背景下文化渗透的必然产物,折射出民族身份迷失与国民精神沦落的文化困境,正如杜赞奇所说:“自从含有超验与普遍性层面的共产主义意识形态走向衰落之后,带有社会达尔文主义意味的民族主义倾向正在兴起。”正是在这一背景下,《牧狼人》这部小说的出现,衔接断流已久的国民性叙事,彰显出国民性改造的价值与意乂。如何在西方强势文化步步紧逼下,重塑自强、自尊、自信的民族性格,探寻民族复兴的文化精魂,黎正光通过游离体制之外的狼性书写,完成了对国民性改造主题的艺术转换,为缓解民族身份焦虑找到了自己的答案。

《牧狼人》的狼性书写与鲁迅、陈独秀所提倡的兽性主义不谋而合。作者借助狼性书写讲述的是动物的故事,其意图却是重建民族的精神,使国民性格融入世界民族之林的竞争格局,从而推翻西方制定的文化等级秩序,塑造应对西方文化挑战的东方国民性格。全球化语境下的狼性,蕴含着自强、独立、进取、竞争、合作、责任、纪律等诸多精神內涵。从本质上说,狼性既可以理解为不可抑制的普遍发展主义,带有浓重的扩张、进取与抵抗精神,也可以理解为全球竞争的马尔萨斯主义,以此建构屹立于世界民族之林的本土文化价值体系。如果说鲁迅倡导摩罗诗力以拯救半封建半殖民时代孱弱的民族精神,那么黎正光借助强悍进取的狼性文化为国民精神输血,力图提升国民素质以应对全球化的挑战。小说将故事背景设置在戊戌变法前后的近代屈辱史,真实再现了洋务运动、甲午海战、戊戌变法等重大历史事件,传统文化在西方强势文化冲击下不断溃败,隐喻着全球化时代的本土文化困境。维新派人物如戊戌六君子、大刀王五、宋育仁,积极探索变法图存的强国之路,却因得不到群众的理解支持而失败,也隐喻着如果一个民族的国民素质得不到改造,任何社会变革理想因失去根基而沦为空谈。不同于1980年代的文化语境和生存经验,在新世纪全球化背景下,作者黎正光不再向地域文化、民俗文化、乡土文化寻找文化资源,而是从民族主义的视角出发,从狼性文化探索抵抗西方强势文化入侵的途径,寻求国民性格重新融入全球化的方式,以应对全球化时代本土文化与民族精神的双重危机。小说通过发掘藏地草原的狼性文化资源,塑造了藏族人物扎西与汉族人物王成汉,隐喻着多民族构成的中华民族,精神气质潜移默化受到狼性文化的影响,呈现出尚武、进取、强悍的精神蜕变。从小说的叙事逻辑来看,狼性衔接起整部小说的叙事主线,作者贯通了狼性、人性与国民性三个层面的精神谱系将狼性文化蕴含的野性生命活力,注入到民族的集体无意识之中,以此改变孱弱萎靡的民族精神,激发压抑已久的民族自信。

在国民性改造的具体方案上,《牧狼人》开拓出全新的路径。如果沿着五四改造国民性的老全盘以西方文化参照体系改造国民性,反而陷入了西方后殖民主义者的文化陷阱,西方中心主义通过修辞策略将东西方文化设置为一系列的对立;先进/落后、文明/野蛮、科学/迷信,借机打压、围堵与宰制东方文化,以实现葛兰西所谓的文化领导权。五四文化先驱借鉴西方进化论思想,从西方请来德先生和赛先生,通过东西方文化对比,反衬东方国民的劣根性,只有以西方种族为模板,才能培育出高素质国民,暗含西方文化与种族的优越。如果借鉴寻根文学的表现方式,在蛮荒的穷乡异壤探寻文化之根,比如莫言从高密民俗文化张扬野性,张承志从哲合忍耶宗教寻找救赎,这在多大程度上能转换为行之有效的现代国民素质是值得质疑的。民俗文化、宗教文化乃至寻根文化,毕竟属于前现代文化范畴,匮乏适应全球化竞争的现代精神质素,面对后现代文化语境纷纷失语。因此,《牧狼人》规避了以上两种方案,一方面,《牧狼人》摆脱了了西方中心论的文化阴影,不再以西方文化为参准,从而颠覆了寻求西方价值认同的思维定势,而是从狼文化中重建民族性格,寻求民族文化价值、身份和角色,正如泰戈尔对东方民族的描述:“它是思想和行为的独立自主,而不是处于欢洲教师的管束之下。”另一方面,《牧狼人》不再向民俗文化、佛儒道文化与宗教文化寻找答案,而是另辟蹊径从藏地草原发掘可以转换为现代精神资源的狼性文化,为全球化民族身份的缺失开出疗救的药方。《牧狼人》通过狼这一镜像折射文化规约对人性的异化,从狼性寻找改造国民性的文化资源,以此走出当下信仰缺失价值迷乱的文化困境,寄寓作者对民族精神危机的文化焦虑与深度思考。

作者袁园:江苏徐州人,博士研究生学历,洛阳师范学院文学院副教授,在国家重要核心期刊发表文章三十余篇,主持省部级项目多项研究,方向为当代作家评论。

黎正光简介:诗人、作家。曾当过兵上过大学,曾是新闻人并任报社文学编辑,也曾任中国《汉语文学》网站总编。在中国各大报刊发表过近千首(篇)诗作,出版过《生命交响诗》、《血羽之翔》、《时间之血》等诗集;创作有影视作品《仓颉密码》《疯狂的芭蕾》和《牧狼人》。出版的长篇小说《仓颉密码》(上下部)和藏地小说《牧狼人》(上下部)现正在喜马拉雅FM热播中。

曾多次参与策划创作影视和纪录片,诗歌作品曾多次在国内外获奖。现为美国国际文化科学院院士,北京某影业公司文学总监,成都扬雄学会艺术总监,中国自由撰稿人。