我的农民诗兄老土–送给1月6号去世的巴渝农民诗人老土

杨亚平

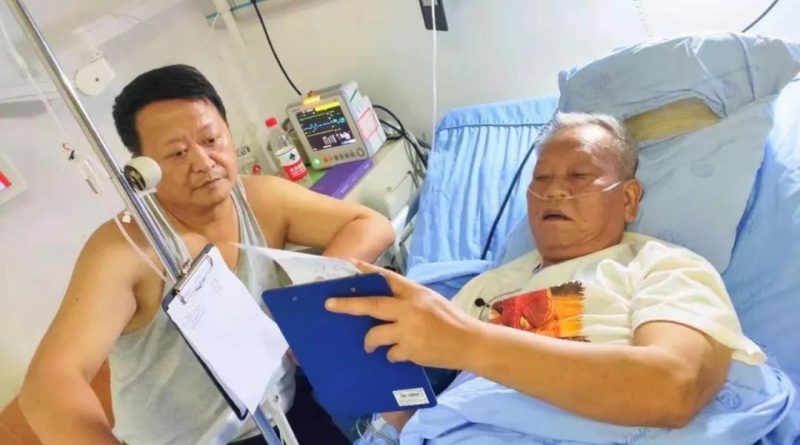

2020年7月9日,杨阳前去看望病重的巴渝农民诗人老土

我的好诗兄叫许峰,笔名老土,是巴渝真正地道、纯正的农民诗人、作家。老土是重庆江北区东方红人民公社,后来叫观音桥乡的纯正农民,他读小学的时候,他就热爱诗歌和记叙文,从上小学的时候他就爱写,他就爱读。一直到他死前的一个月,他都没有放下他手中的笔。老土在重庆还算有点儿名气,这是因为他在重庆文学创作队伍中,他是唯一纯正、地道的土农民。一生也没弄过一官半职,以致于他退休后工资很低,住房也又老又旧又破。我喜欢老土,主要是喜欢他淳朴、憨厚的性格,更喜欢他对文学半个多世纪的挚着追求。老土写诗和小说、散文半个多世纪,作品也散见全国各报刊杂志,但始终建树不大,但他一直坚持、坚守着,文学真是融入到了他的血液和生命之中,这是他最让我敬佩的一点。另外,我最敬佩他的就是:对于文学官员和文学名人,他从不吹牛拍马、阿谀奉承,狐假虎威。我是在长江边做修船工出生的,我和老土畅谈时,嘴里会冒出许多”水流沙坝”的语言,老土也是农民口头”把子”语言,这两种语言天生相融,所以我俩在一起完全是信口开河、无拘无束……老土是草根《二月文学》的副主编,编诗和写评是他经常的工作,就这样,他的眼睛病了多次,去年住了两次院,为眼晴动了手术……老土退休金只有2干多,他烟酒茶又全开,所以住两次院,他的存款所剩无几了,嫂子常向我唠叨……去年七月,嫂子给我急电说老土在家写作时,突然昏倒,人事不醒,送到医院后,立马抢救,结果是脑血管爆裂大岀血……嫂子给我说,老土现在说不岀话了,只能在纸上写。我立马赶到医院探望,走到他床前,他看见我嘴里一阵吭叫,我一句也听不懂。然后他拿起笔在,本子上写了三个字: “我儿子”。然后用手指着门外…… 一会,他儿子从门外进来,热情喊我。老土的儿子是出租车司机,业余爱好和老土一样喜欢写诗和小说,我现在懂了,老土是要我和他儿子相认,万一他走了,他儿子也多个我这叔叔。

本月六号下午六点。老土的夫人突然打电话给我说下午两点半,老土走了,在家中的床上……我问嫂子为什么在家中病故,没有在医院,嫂子给我说:”这两年老土住了几次院,把家中的钱全部用光了,还欠了许多债。所以这次病重,他打死都不进医院,他不愿意给亲人增加额外的负担。你想,他一个月只有两千多,我只有一千多,实在是负担不起这么昂贵的医疗费用。”我立马通知文友们,尽量的通知他生前的那些文友们。最让我悲伤的是,那些文友们大都推脱有事。我想也正常,因为老土,没有一官半职,没有发表文章的权力,他就是一个普普通通的业余农民诗人作家。你看,现在文坛中,那些高高在上的主席、会长、社长、主编,总编们的家中,哪一天不是车水马龙?哪一天不是吹牛拍马、阿谀奉承的人坐满了一屋?曾经有一位蜚声全文坛的会长给我讲:“亚平,我实在是太忙了,我连下个星期饭局都排满了。”老土的夫人给我讲,来送他最后一程的文友非常少,对比之后,这当然就不奇怪了。

老土走了

他走得是那么的干净

那么的无助与凄凉

那么的纯粹那么的贫穷

那么的孤独

老土走啦

这位在大巴山

创作了半个多世纪的

农民诗人

带着他自费出版的

诗集和小说

在这个寒冷的

新冠病毒重新卷土归来的时候

他静悄悄地走了

我仰望苍天

用悲伤的眼泪为我的农民诗友送行……

一稿于2021年1月9日听雨楼

作者杨亚平, 资深新闻编辑、记者,重庆市作协、四川省作协会员。

在《散文家》、《星星》、《四川文学》、《红岩》、《山花》、《中国诗人》、《绿风》、《诗潮》、《雪莲》、《中国青年报》、《香港文汇报》、《四川日报》、《重庆日报》、《成都晚报》、《西安晚报》、《昆明晚报》、《貴陽晚报》、《国际艺术新闻网》、《世界华文媒体》、《加拿大和世界报道》、《多伦多新闻网》、《法国和世界新闻网》、《纽约都市新闻网》、《美国西部新闻网》、《中国华侨传媒网》等国內外公开发行报刊、平台发表诗歌、诗评、散文、人物特写、报告文学近200万字。出版有诗集《浪花上的情结》、报告文学集《敬礼,建设者》。