王焕青:个人的美术史——关于个人解放的奋斗

王焕青

思想是社会的灵魂,艺术是灵魂的造型

在我的艺术观念里,绘画的核心意义就是个人的精神赋型,时代精神永远都蕴藏在个体之中。如果把思想比作社会的灵魂,艺术就是灵魂的造型。

西方艺术有太多值得我们津津乐道和反复回味的东西。尤其是油画家,不仅乐意被打动,也乐意用它充塞头脑。因为我们尊重看到的事实:西方的艺术以深刻的反省达到了人性的深处:用非凡的创造性揭示出被陈旧观念掩抑的规律,它的每一次创新都预示了现实的变革。特别是西方19 世纪后半程以来风生水起的美术发明,简直就是澎湃的思想史,是人向新的人类转变的轨迹。人的世界随着艺术的拓展日趋多样性,人的观念随艺术的更新日渐复杂,艺术变成名副其实的革命场所。这样的革命为人适应现实生活的变革率先做了观念的预演,甚至为即将到来的变革预测了结局。艺术作为虚拟的现实,它经常让随后到来的现实变成对想象的证实或证伪。正因为这样,艺术才不仅仅被当作娱乐和消遣,也被看作是思想的实验、思想的过程和结果。

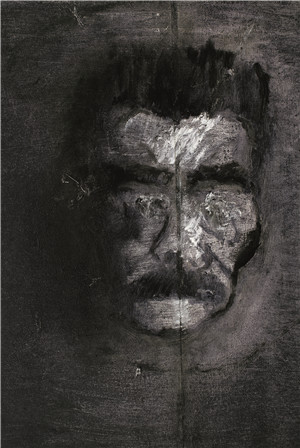

《着火的诗》之一(局部)

布基纸面 油彩 丙烯 2015年

《北方故事》是1990年的作品,它是我摆脱固定样式的一种突破。我希望从表面化回到传统的心灵形式,借助民间戏曲和石刻造像实现某种纪念性。它事关人的社会性和社会的政治性,也关乎造型教养和艺术道路问题。对现实和想象的图像化转喻,一直是我的长处。这件作品扔掉了原先建立起来的外在的标志性,开始从内心深处去摸索绘画表达的通道。我尝试从画面内部展开一种悲剧的历史感和史诗性。

当时,我对这件作品的精神外溢感到很震惊,却又很久都摸不清它内在的机理,也消化不了其中有营养的部分。直到近几年,这种东西才一点点化开,弥散在作品里。我不想掩饰《野草》时期的鲁迅和《城堡》里的卡夫卡是我的钥匙。和许多人一样,我有一大把各种类型的钥匙。问题是钳制个人精神的枷锁多种多样,对我们普通人来说,有时候钥匙兴许就是枷锁的转喻,就像艺术史中我们钦佩的那些人。

《北方故事》 布面油彩

65cm×80cm 1990年

我不想朝那个方向去,但也不知道该去哪儿

现代主义是思想漩涡,站在河边看看风景,挺美。跳进去能把人淹死。我的胆子还可以,敢在里边用难看的姿势扑腾。我有欣赏他们思想的乐趣,却不知道如何产生自己的。从乐趣出发也就成了我画画的动机。这样一来,绘画由对玄秘想象的探索变成了现象学意义上的语言临习。如果按当时美术界的习俗发展,我知道从脚下到终点的每一个站牌。我不想朝那个方向去,但我也不知道该去哪儿。所以,就被徘徊和漫游统治了。

从1984年开始,我尝试把野兽派左近的元素和民间剪纸、民间木板年画融合在一起。我从儿童画、农村剪纸和木板年画里提取因素,放在表现主义里。表现主义是兼容性很强的方式,放进这几种东西不会发生排异反应。而且这些东西都可以由率性来统一,因为它们都不大服从过度的约束。就这样,我开始摇摇晃晃学着走路。

《1935翻身大演操》 胶合板油彩

200cm×200cm 1987年

20世纪90年代初,在思想表达上,我遇到了一个混乱的时代,很难借助外部条件来厘清自己。所以,这之后的很长时间,我摇摆在语言的适用性上。我把立体主义、表现主义与民间化的率性手法融合成一种构造形式,从而达到外观上的“现代”。这种方式抵消了我在《北方故事》阶段积攒的心理力量。我被表像的矫饰困扰了,像无拘无束飞行的苍蝇,“嘣”, 撞得头昏眼花,却看不见阻挡我的玻璃。

在经典油画语言的后面才是属于我的部分,为此,我必须从懂得它再到破坏它。破坏之后的建设才真正属于我们自己。在没有蓝图的时候,我们拥有大把的自由。所以如何谨慎地使用自由,由它引导着进入美的秩序,是十分艰难的过程。此外、即使出现了有造型价值的秩序,能不能识别它也是一个问题。所以,至今我依然坚信,这种能力来自对绘画全方位的理解,否则就一定陷入各式各样的窠臼。这也是为什么我没把这种实验运用到相对持久的绘画过程之中的原因。它们只是一种不错的语感,还不是语言本身,尤其还不是明确而有力道的见识。

对现代主义当中若干流派的研究至少培养了我的造型能力。为了实现某种意图,我可以用独特的造型手法来表现。这是我引以自豪的能力,但是绝大多数时候我把这种能力当作表面趣味给消费了。在《一九七三》这件作品中,我自认为造型语言与母题的精神性比较贴切。

2007年,通过归零后的初始化,我恢复了对线与形、黑与白的敏感,逐渐能切中绘画本能、初级图形与个人社会心理之间的肯綮。这儿是造型的原始区域,是绘画的源头。从这儿之后,不同民族、不同时代由于不同的习俗,才形成多样性的美术文化。当我在美术的源头无知无识地勾画涂抹,自己的造型体性就悄悄显露。以前了解和掌握的各种造型理法在我头脑里分解了,变成养分,简朴而直率的东西自然而然地长了出来。我发明了自己的素描,它们是古老的修辞,是野兽的语言。接下来,我尝试用这种语言发声,表达我的存在感。它们看着很黑,对我来说却是光亮;我温情的低吟,也许你认为是惨痛的叫唤。

《一九七三》 布面油彩

80cm×100cm 2004年

“当代艺术”几乎摧毁了我对画画的迷恋

随着“当代艺术”逐渐盛行,我知道自己完蛋了,甚至真的一度洗手不干了。这边我不想随着“美协”、“油画学会”的腔调,那边我也不喜欢背靠西方的政治挑逗。

我一直觉得“当代艺术”是个很扯蛋的说法。这四个汉字在一起指的其实就是垃圾箱加博物馆。哪个时代都有它的所谓当代艺术,所有的艺术都曾经是当代艺术。它经过中国式的意识形态化妆,却被炒成了鸡贼似的政治表演而且还带着牛逼哄哄的架势。我被如此傲慢的盛气凌人吓着了。几乎每个画画的想来点小发明小提高都得拿捏着“当代”的傻逼腔调,否则就落伍就陈旧。而且几乎半个美术界和大半个评论界都在嚷嚷这玩意儿。

我感觉自己遇到了一股极其有损精神健康的空气。

在这种空气里,赵本山、郭德纲这些在舞台上调剂生活趣味的人成了大众思想的范本。由于被他们油滑的语词和句子占领,我们忘了怎么诚恳地说话。王朔作品中的人物,葛优在电影中的姿势和腔调以及难拿的暧昧表情,又为如何成为新型的社会油子提供了范本。在日常生活里,机趣和幽默是人际关系的润滑剂,使人活色生香。回忆一下社会上酒局里那些妙趣横生的人吧,再想想我们看过的展览,一半以上是这种东西的徒弟。另外,你得摆出一副很懂政治的样子,去颠覆点儿什么,戏虐点儿什么。不然就太不“当代”了。几乎在愚昧的官方和商业展览之外,一片紧促地“当”“当”“当”。后来大家才明白,原来是从天而降的金币落在水泥地上发出的声音。

创造性由于不愿意经过黑暗中的坎坷与泥泞,也就远离了沉思的树林。油滑的想法在平滑的水泥地上很容易把艺术创作搞成聪明人的把戏。我是不是可以这么说啦:“当代艺术”里绝大多数只能进垃圾箱。那剩下的呢?其实不用操心,估计剩不下多少。

别不高兴,如果你拿一百年做单位来衡量一下从前,比如798到898年,有几件作品是你知道的?我的意思是:美术既是我们心智的最高体现,也是关乎名利,大多数是应时应景的东西。能应上这两样东西“当啷”一下就算本事不小。

“当代”作为一种观念,几乎摧毁了我对画画的迷恋。我的确曾尝试进入这种观念,但周身不适。当我处在这个观念的阴影里,凉快下来开始意识到,自己一直是个努力摆脱宰制的人,不应该被这个虚假的命题给吓住,应该在它的反面工作。因为绘画是思想之物,而自由是它的下肢,应该任由来去,不能画地为牢。即便在所谓的当代艺术中,个别杰出的艺术家,本来可以归并在传统的艺术流派里,或者因为有独创性而有待命名和深究。“当代艺术”这个词,除了体现出理论家们多么缺乏鉴识力和区分类型的本事,同时也表明他们思想的慵懒和自以为是的操蛋习气。

像我前面曾经议论到的,我不认为“当代艺术”是个恰当的命题。在我们生活的时代里,有各种各样值得关注的问题,但是,在任何时代,都没有人自身的问题更本质。今天,这个问题尤为刺眼。我的看法是:对着镜子好好照照自己,认真审视自己身边的事物,诚恳地对待个人的生命史,不见得比研发几个符号、固守某种样式或者装作世事洞明去挥斥方遒的实际意义小。毕竟时代特征是蕴含在“我”这个最小的单元里。如果我们能抓住个人的社会性,其实也就是抓住了人类的政治性。艺术所以总是从孤芳自赏或者泛泛的大众娱乐溢出,渗透到人性的根部,以美或者其他形式浸润我们,是因为有那么一些艺术家对人和艺术的本质穷追不舍。

不怕你见笑,虽然已经老掉牙了,我努力想当的是这样的艺术家……

《在布拉格刑具博物馆见到熟悉的椅子》

手工宣纸 综合材料

116cm×72cm 2009年

圣物崇拜——降落伞的文化隐喻

外在世界是深刻影响我们的客体,我们越开放,它的影响力就越大。为了维持能够把握世界的幻觉,人一面是把世界封闭起来,把它理解成有形有边际的事物,借此来强调自己精神的包容性,西方美术便是如此;另一面是把自身关闭,让外界的影响保持在最低限度,以此来实现人与世界的和谐互动,中国古代的绘画就是这样。关闭自己的前提是你已经通晓浸润其中的文化,随后是不断地反刍、消化和升华,所以好的古代绘画是文化结晶。

我小时候不喜欢中国画,觉得全是陈词滥调。原因有两个,一是我对传统文化知之甚少又充满偏见;二是这种美术没有健康地活下来,至少它没在现代文化土壤里真实的生长,我看到的不是塑料花就是病态的盆景。油画多好,它不断推进人对精神和物质两个世界的认识,善于随着人心不断演化。每个流派都是一种学说,每种学说都向我们陈述了不同的心灵场景。你看得出来,在我这儿,西方美术已经上升为艺术迷信。它像一个漫长而优美的梦境。在这个梦里,一大堆和它遥相呼应的艺术形式花团锦簇地显示着人的生动和深刻。音乐、戏剧、文学、电影等等构成了值得我向往也试图复制的精神生活。油画已经把我塑造成不中不西非驴非马凌空蹈虚的国际主义乡巴佬。

其实,我不必坦率地承认自己是被西方文艺完全占领的人,但我必须进一步说明:不求甚解的陋习导致我对文艺停留在不甚了了的程度,这就造成了我像徘徊在梦中,除了能感受到某种氛围,大脑并没有启动思考机制。我个人的美术史说着像是关于个人解放的奋斗,事实上却未必不是对被宰制的迷恋。

前几天听到一位朋友讲到一件二十多年前的往事,简直就是一种文化隐喻。20世纪80年代初期我去西藏文部的当若雍措,那儿属于藏北无人区,有一座苯教寺院——王兵是这样讲的:远近的人们都知道里边儿供着一件稀世圣物,传说是专为福佑这里才从天而降的。几经周折,寺院的住持把我带进供奉圣物的厅堂,友善地示意我可以近前去礼拜。幽深昏暗的神堂里,摇曳的酥油灯下,我见到了它!我感到一阵难以言传的激动,向前走的时候甚至能听到自己身上簌簌的汗毛竖立的声音。它类似哈达的颜色,是一种绵密的织物、四周带有索孔,还有尼龙绳••••••我的妈呀,这不是降落伞吗?

王兵总结道:你知道么,苯教是西藏的原始宗教,哪怕碰见一块石头,只要觉得和神有关,他们就会膜拜。那里的人从来不知道降落伞,估计是某种气象探测用的设备从天上飘下来,立刻被供了起来。

我和油画的关系有点像王兵的故事。我看到了西洋绘画破碎的影子,就按自己的理解把它神秘化,学习变成膜拜的过程。如果你允许我把这个故事的象征性放大到全国,岂止是西方油画,也包括绝大部分的西方文化,在我们这儿就是文部寺里神圣的降落伞。

无穷的宰制之三(局部)

布面油彩 丙烯 2011-2014年

《一千年亚洲》 布面油彩 丙烯

135cm×200cm 2010-2015年

不断失去故乡的人

我是个不断失去故乡的人,是个不断失去亲情和友情没有归属感的人。我的户口从莫力达瓦旗迁到得耳布尔,从得耳布尔迁到衡水,从衡水城里迁到衡水农村、从农村迁到宣化,从宣化迁回衡水,从衡水到石家庄,从石家庄到北京。每一次迁移,都是感情的割裂。和从前的难以为继,和眼前的不知如何开始。在任何地方我总是外地人、局外人。

这种精神上的流离失所,也是我与当代文化的镜像。只是彼此的关系恰好反转过来,不是我离开它,而是它经常猝不及防地出走,故意把我丢在被它废弃的地方。它总是另建场景,复位规则,像是有意排斥我。它那么爱另起炉灶,叫我对自然而然地融进源远流长的文化不抱幻想。“文革”前我在一个世界,“文革”中我在另一个世界;改革之初我在一个世界,如今我在另一个世界。这几个世界的差异之大,你应该有更深刻的感受。文化是综合的思想情境,它得有一定的稳定性和传承性,人们才好借助它变成有文化的人。而我被变幻无定的文化巧妙地剥夺了成为文化人的机会。它老是改弦易辙,连方位都已经丧失,方向就更无从谈起了。这种局面造成了我的另一重困境:我和自己的文化母体失去了联系,连精神的故乡也找不到了。你知道真正可怕的后果吗?它让我们变成在玻璃上乱撞的苍蝇!这种上下左右的翻飞,只能叫盲目的飞舞而不是有目标的飞翔。文化空间和心灵场景并不由于我们积极的忙碌而更加开阔。相反,会基于持久的肤浅经验,得出空间不可贯穿的结论。

这种文化状态导致人的精神无所依托,我已经没资格讨论精神的迷失和归宿问题,我曾尝试找到存放精神秘籍的那个抽屉,你能想象吗,它居然不翼而飞了!

“全球化”的大趋势海啸般填平了所有海拔高度造成的文化差异。乡村和城市,东方和西方、大人和小孩儿,男人和女人,好人和坏人,想的和做的都是一回事。他们受的是同一种教育、使用同一种科技,运用同一种方法,期望达到的是同一个目的。区域化的文化源泉消失了,由不同源泉所构成的文化河流变成文化湖泊。由文化流域显示的文明特色混淆成单一色调。在这个趋势中,体育比赛不仅是对战争的隐喻,也是国家间、人与人之间关系的比喻,世界只是成功和失败两种人变换队形的操场。人的所有才智、所有的心血、所有梦想都将由比赛的结果来衡量。和它遥相呼应的堕落的文化也紧锣密鼓地敲打着,正把人心惶惶“打造”成人心所向。显然,一个陌生的时代已经从天而降,但安放人心的文化还没成型、很多人都惴惴不安地不知道该把心放在哪里。

如果我们乐观地观察这种戏剧化场面:过去就败坏的东西正在加速腐烂,曾持久维护人性的精神也在转世还魂。在新旧之交,人对自身的捍卫逐步上升为生活的法则,和这种法则相适应的文化日渐增加。在单调的世界里,在通用的科技界面上,以新奇为标志的科技视觉将与发自性灵的、原始而简括的艺术手段构成新的文化张力。在这种争逐中,艺术发明正层出不穷。但是,越是这样,绘画就更需要从零开始而不是延续某种固有的习惯。本能地从新的可能性出发,让心灵而不是习俗成为源泉。这是说起来容易做起来十分困难的事情。因为从眼下的美术现状来看,很多画家的人性根据地已经失守了。

人性的根据地是我们心里一百个抽屉之中的一个,里面装了一本用我们故乡的语言写成的书。即使你在世界的任何地方,无论你身处何种文化,对它的重温都会让你看清自己的方位和方向。它是我们精神的基因符码。但是,不是耸人听闻,这个东西有可能消失,里面的内容也有可能被黑客篡改,甚至——嗯,给你留下一片空白。

《沉睡——纪念我的父亲》 综合材料

150cm×250cm 2010-2013年

《故乡的深度隐私》 综合材料

165cm×200cm 2011-2015年

我们该如何成为自己的源泉

从一开始,人类就迫切需要把某种观念转化成具有感染力的形式——也就是我们所说的艺术。所以,艺术的各种形式被创造出来,服务于生存之后的有所寄托、有所纾解和有所向往。这就注定了艺术的宿命,不同民族、不同文化、不同时代的人会让它具有不同属性,粗略看上去像是彼此矛盾,细想起来,它一定符合那个特定时代的精神质地。

在艺术谱系当中,原创经常显现为核心价值,它让文化保持了澎湃的势能,让文明具有特殊的光焰。因此,它也可以被理解成艺术的源泉。源泉可能发生在生活里的任何地方、任何人群。如果你有条件接触到,如果你能识别这种美,如果你再有能力让它发扬光大,像王洛宾当年在新疆那样,你怎么可能不是杰出的艺术家呢?此外,可能比这更重要的是,我们该如何成为自己的源泉。

中国油画家群体至少已经到了这个阶段:能够承认西方美术史不是我们的源泉。不管写得多好的美术史都仅仅是一本启示录。在好的美术史里我们能看到好的艺术家如何发育成他思想的主人而不是别人思想的奴仆。能看到他们的思想如何长出特定的艺术形式。当我们被某个艺术家的作品打动,应该也能一并领略他对世界的洞察,并且有乐趣、有能力分享那些思想的力量。唯其如此,我们才可能逐步从技术模仿、方法的临习进入到方法论的研究,转而对自己提出等量齐观的要求,让卓越的洞见自然而然地从心里发源。

源泉性的美术是对现实世界的反思和启示,是隐藏在新鲜生活后面未经识别和定义的事物,它期待与之匹配的感受力和知识系统。历史地看,从来都是敏感而富于创造力的艺术家用才智照亮常人不能看见的盲区,指出常人虽能看见但不能识别的规律,他教会我们用某种观念领略原先不能理解的东西。他深刻地影响着有觉悟的追随者,这些追随者放大了这种美术观直至渗透到社会的神经末梢。

《费正与多色背景》 布面油彩

100cm×82cm 1996年

《小魏》 手工宣纸 综合材料

110cm×82cm 2009年

《我》 布面油彩 2002年

460mm×385mm

画家简介:

王焕青:油画美术家,上世纪“85美术思潮”对中国影响深远的艺术运动中具有代表性的画家之一。在民族精神的现代性这个逼切的时代课题上,他的作品是迄今我们可以追索到鲁迅的全部内涵和意义。